固定資産税とは?新築時に知っておきたい基礎知識

2024/09/01 Sun.

家づくりの基礎知識

2025/08/24 Sun. 家づくりの基礎知識

目次

家づくりのスタートに行われる「地鎮祭(じちんさい)」。これは、家を建てる土地を守る神様に「ここに家を建てます」と報告し、工事の安全や、家の繁栄を祈る日本の伝統的な儀式です。一般的には神社の神主さんに来てもらい、執り行います。

神主さんが祝詞を奏上して土地を清めた後、施主様や施工会社も玉串を捧げて工事の無事を祈ります。

その後、鍬入れ(くわいれ)や鋤入れ(すきいれ)の儀を行います。「えいえい」と掛け声をかけながら盛り砂に鍬を入れる動作で、神主さんによると「えいえい」は繁栄の「栄、栄」という意味が込められているそうです。

地鎮祭は神事のひとつなので、様々なしきたりがあります。地域や神社によって内容が少しずつ違いますが、ここでは当社でこれまで行ってきた一般的な流れをご紹介します。

青竹としめ縄:土地の四隅に青竹を立て、しめ縄を結ぶことで聖域を作ります。

祭壇の向き:神道では、太陽が登る東向きか南向きが良いとされています。

お供物:お供物は神社で用意してくれる場合が多いですが、自分達で用意するように言われる場合もあります。

その場合は神社から必要なものを教えていただけます。

お米(精米したもの)ひと握り

お塩 ひと握り

水・酒 ワンカップ

海の幸:頭付きの魚やスルメ

山の幸:りんご、バナナなど3種程度

野の幸:根菜類や葉物野菜など3種程度

※旬のものが特に良いとされています。

お供物は、お施主様が持ち帰って食べることで縁起が良いとされているそう。

お魚を食べる場合は、新鮮であればお刺身に。あとは炊くか煮て食べるのが良いそうで、焼いて食べると火事を連想させるので、避けた方が良いそうです。

玉串料:神社によって異なりますが、3万円前後が一般的。

お供物費用:神社でお供物を用意してもらう場合、玉串料とは別に約1万円程度必要です。

一升瓶のお酒:神様へのお供物として一升瓶をお供えします。必ず必要ということではないようで、神社によって様々でした。

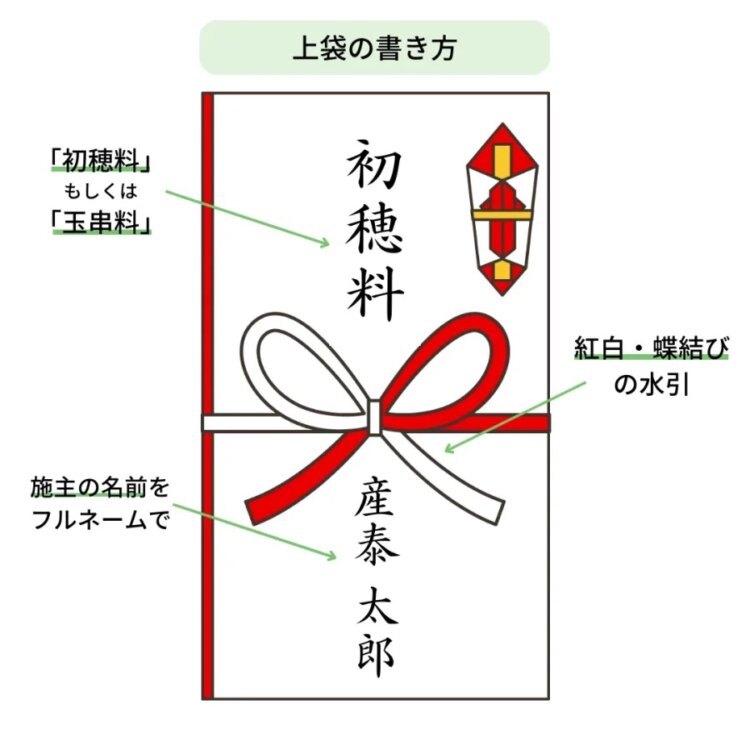

熨斗の書き方

熨斗の書き方

表書き:「御初穂料」または「玉串料」

水引:紅白の蝶結び

名前:施主名(フルネーム)

昔はスーツや礼服が多かったですが、今は普段着でもOK。ただしカジュアルすぎる服(デニム・Tシャツなど)は避け、足元が悪い場合もあるためヒールよりも歩きやすい靴がおすすめです。当社では、最後に記念撮影もしています♪

必ず行わないといけないわけではありません。最近は行わない方も増えています。その場合は工務店と相談して、簡易的にお清めをしたり、家族だけで土地の四隅に塩やお神酒をまく「お清め式」を行うケースもあります。また堺市にある方違神社は新築や転居の際の厄除け祈願ができるので、そちらへ参拝される方もいらっしゃいます。

工事スタートの節目として、気持ちの区切りをつけるために行うのも良いですね。